基礎科です!

先週、基礎科に在籍している高校1・2年生を対象に、講師による「東京藝大専攻紹介」を行いました!

今回は彫刻✖️工芸✖️日本画の3つの合同紹介。

美大ってどんなところ?

入学したらどんな生活を送るの?

それぞれの専攻でどんな課題があるの?

具体的なイメージがまだ湧かなかったり、科選びに迷っている学生さんたちには嬉しい機会!

🐸<「大学生活ってどんな日常なのか、あんまし想像つかない・・・・」

🐸<「ケロはまだ志望専攻が決まっていないから、それぞれの専攻の話をよく聞いて参考にしたな〜」

結構盛り上がっていました!!

まずは日本画専攻。正式には「絵画科日本画専攻」と言います。

レクチャーは“日本画”という名前の定義から始まり、

画材の紹介。日本画の画材は、アクリル絵具や水彩絵具と異なり、顔料(岩絵具)と定着剤(膠)が別れているという話。言われてみれば確かに!!!

そして画材(膠)が生ものなので、新鮮なうちに使わなければいけない、などなど!

日本画専攻は、全員が大学に入って初めて日本画用画材を扱い始めるので、1年生時のゼミはかなり濃密。集中力が求められる、墨での転写模写の課題の様子は、話を聞いて画像を見ている時に無意識に息を止めていました。

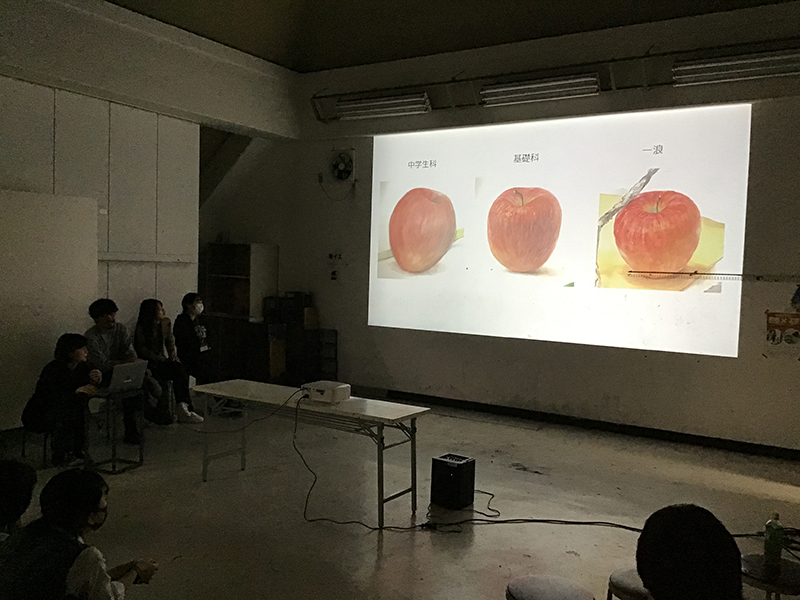

大学のアトリエ風景や卒業制作展の様子を紹介してもらったのち、日本画専攻出身のC先生「どばたでの成長過程」を大公開!

写真はりんごの着彩。中学生科→基礎科(高1、2)→1浪

(基礎科の段階でめっちゃうまいじゃん・・・・)

続いて、彫刻科!

彫刻科では、塑造・テラコッタ・石彫・木彫・金属の4素材領域が置かれており、年間で行われる様々な実習を通して各素材を体験して行きます。

藝大彫刻について更に詳しく知りたい人は、過去のブログで4年間のカリキュラムについても紹介しているのでチェックしてみてね!

↓↓↓↓↓↓↓↓

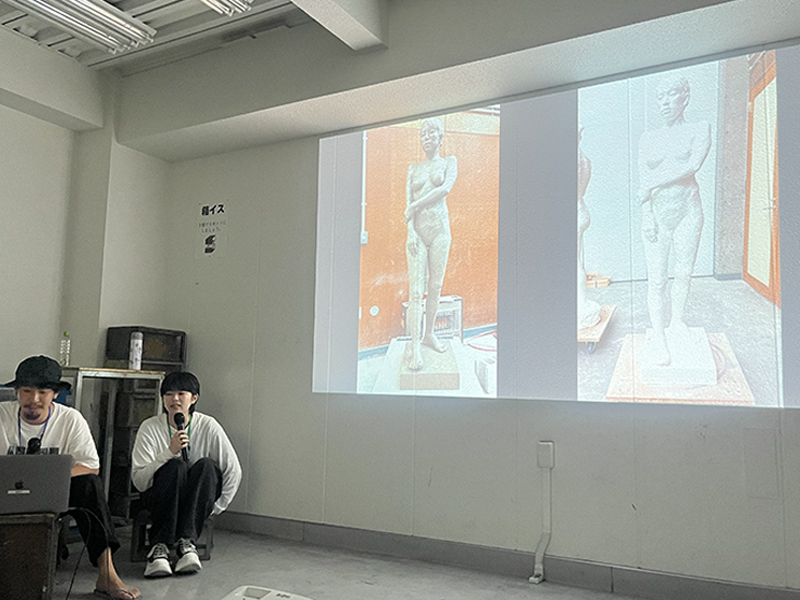

写真は、彫刻科在籍のM先生による全身像。高さ160cmほどということなので等身大サイズですね‼️

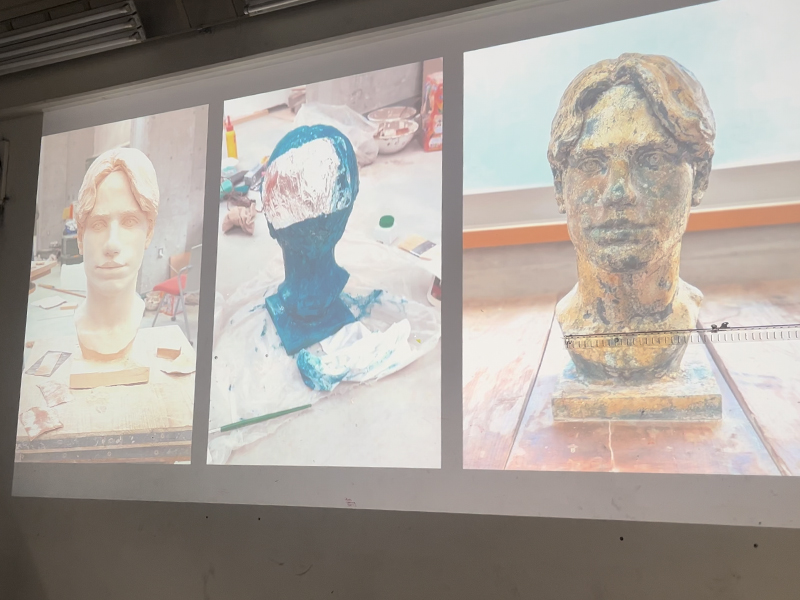

こちらは、1年次のテラコッタ実習でO先生が制作された作品。テラコッタ粘土の「テラコッタ」という言葉の語源が、

テラ=地球・大地・土、 コッタ=焼く ⇨ 「地球を焼く」

という、なんともロマン溢れるものだったことに、個人的には感動。

O先生は、テラコッタ粘土で作った立体像のの上から、油絵具や銀箔などで彩色したとのこと!複雑で絶妙な色合いで、とても味わいがあります!

その他にも、彫刻をするための道具であるノミやコヤスケ作りの話、石彫では1つの作品の重さが150kg(!!!?????)ある話など幅広く紹介して下さりました!

ここからは工芸科の紹介!

工芸科って8つも専攻があるって知っていましたか?👀

学部1年生の間には、それぞれの専攻の素材に触れることができる“ドサまわり”があるそう。

______________________

・彫金

・鍛金

・鋳金

・漆芸

・陶芸

・染色

・素材造形(木材)

・素材造形(ガラス)

______________________

藝大工芸について更に詳しく知りたい人は、過去のブログで写真いっぱいに紹介しているのでチェックしてみてね

↓↓↓↓↓↓↓↓

ガラスには、高温で溶かしたガラスを造形して作る“ホットワーク”と、釜の中で作る“キルンワーク”、常温の状態で加工を施す“コールドワーク”があります。

写真はK先生が授業で作ったガラスの作品。キラキラしていて、めちゃくちゃ綺麗でした✨✨✨✨✨✨✨✨

東京藝大工芸科3年生の作品展が、7月11日(金)〜16(水)の期間で東京藝大敷地内 陳列館にて開催されるそうです!

詳細わかり次第、またこのブログでUPしますね⭐️

また、毎年11月に催される行事、火の神様に感謝をする「鞴祭り(ふいごまつり)」の様子も紹介。

技術を学ぶのと同時に、日本の職人たちが大切に受け継いできた伝統文化の姿勢も学んでいける環境なんですね!

話を聞いている学生さんの顔が「うわぁ〜〜✨」という感じで、明らかにワクワクしていました。

普段の予備校の課題とは違う、いいえ、普段の予備校の課題が、未来のどんなアートワークに繋がっていくのか、少し具体的に想像できたのではないでしょうか。

う〜ん・・・、どの科も魅力的で、逆に迷ったりして!?☺️なんてね。

基礎科では、全コースで初めて実技を取り組む方や初心者に向けて丁寧に画材説明含めた導入を行なっています。

興味はあるのに実技未経験で及び腰になってしまっている方、迷っている方、一学期から新たな一歩を踏み出してみませんか?

↓ 詳しくは下記よりご覧ください!

2025年5月19日(月)〔基礎科〕