藝大受験コース

藝大受験コース 対面授業クラス

金曜 18:00~21:00 土曜 16:30~21:00 日曜 10:00~18:30

15時間/週

東京藝術大学を第一志望とする高校3年生以上の方

※授業終業日:2025年12月7日(日)

藝大受験コース リモート授業クラス

金曜 18:00~21:00 土曜 16:30~21:00 日曜 10:00~18:30

15時間/週

東京藝術大学を第一志望とする、遠隔地に住む高校3年生の方

※授業終業日:2025年12月7日(日)

藝大基礎コース

藝大基礎コース 金土クラス

金曜 18:00~21:00 土曜 16:30~21:00 7.5時間/週

東京藝術大学を第一志望とする高校1~2年生の方(事情によっては高3生も受講可)

※授業終業日:2026年2月28日(土)

藝大基礎コース 日曜クラス

日曜 10:00~18:30 7.5時間/週

東京藝術大学を第一志望とする高校1~2年生の方(事情によっては高3生も受講可)

※授業終業日:2026年3月1日(日)

私立美大コース

私立美大受験コース

火・水・木曜 18:00~21:00 9時間/週

武蔵野美大・多摩美大を第一志望とする高校3年生以上の方

※授業終業日:2025年12月4日(木)

私立美大基礎コース

火・水・木曜 18:00~21:00 9時間/週

武蔵野美大・多摩美大を第一志望とする高校1~2年生の方

※授業終業日:2026年3月3日(火)

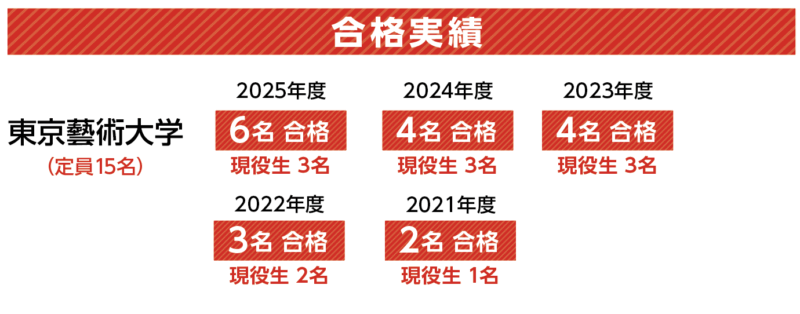

東京藝術大学 建築科

受験制度の概要とすいどーばた建築科の特徴

東京藝術大学美術学部建築科の入学者選抜は、大学入学共通テスト・実技試験・調査書等によって考査されます。中でも、実技試験が最も重要です。実技試験には「空間構成」「総合表現」という二つの科目があります。当科は、高校1年生以上の藝大志願者を対象に、これらの実技試験の対策指導をおこなっています。

空間構成は、記述問題と描写を組み合わせた試験です。記述の難易度は初等幾何学の応用程度で、文系進路の受験生でも解けます。ただし、試験時間が3時間しかないため短時間で解答しなければなりません。描写は、与えられた条件に即して抽象的な空間を描くもので、抽象的構成感覚と空間描写方法を習得する必要があります。描写技能としては、各部寸法や透視図法上の正確さが求められる一方、他科のような高度なデッサンカは不要です。

総合表現は、情報読解・情報分析・空間描写・立体表現・空間概要図表現・趣旨説明の作文など、さまざまな技能を駆使して制作する試験です。建築を創るには、豊富な知識、柔軟な感性、論理的思考力、難条件を突破するための判断力や実行力、正確な意思疎通をとるための理解力や表現力など、各種の能力が必要です。総合表現は、こうした能力を総合的に考査する目的のものです。出題形式に定型がなく、表現媒体や提出物に関する要求が毎年恣意的に変更されるので、幅広い技能を身につけておかなければなりません。

空間構成も総合表現も、小手先の技能だけでは限界が訪れます。限界を超えるには、より本質的な能力が必要です。その本質とは「建築の思想を理解すること」にあります。当科は、制作技術を教えるのみでなく、入試問題に込められた“思想”を読み取ることのできる人間になるための、高度な授業をおこなっています。当科で学べば、現役合格は十分に可能です。

受講コース・受講クラスの選択について

高校2年生・1年生は【藝大基礎コース】を受講してください。【金土クラス】と【日曜クラス】の授業難易度は同等ですので、学習塾や部活動などとの兼ね合いをみて、通いやすい曜日を選んでください。このコースは4月から翌年3月までの通年授業ですが、一年中いつでも受講を開始することができます。各季の講習会は含まれていませんので、個々にお申し込みください。注1)

高校3年生や既卒者は【藝大受験コース】を受講してください。初心者には基礎技能から指導をおこないますので、未経験者であってもこのコースを選択してください。首都圏にお住まいの方は【対面授業クラス】を、通学困難な方は【リモート授業クラス】を受講してください。高校の所在が遠いなどで金曜の通学が難しい場合は、「対面授業クラスに所属して金曜のみリモートで参加する」という受講スタイルをとっていただいても構いません。同様に、「リモート授業クラスに所属しているが、連休などを利用して臨時的に対面授業に参加したい」といったご要望にも対応します。対面とリモート、どちらの出席日数が多くなりそうかを想定した上で所属クラスを選択してください。このコースは、4月から12月までの授業ですが、この期間中であればいつでも受講開始できます。各季の講習会は含まれていませんので、個々にお申し込みください。注2)

運動系・体育系の部活動を続ける高3生には、金土日(週15時間)の受講が難しいかもれません。そうした方は【藝大基礎コース】の【金土クラス】や【日曜クラス】から実技を始めてみるのもよいと思います。部活動引退後、できるだけ早く【藝大受験コース】に所属変更をおこない、本気モードに突入しましょう。注3)

注1,2) 学内生には講習会費の割引があります。

注3) 所属コースの変更にあたっては授業料の変更が発生します。

武蔵野美術大学 建築学科

多摩美術大学 建築・環境デザイン学科

武蔵野美術大学造形学部建築学科と多摩美術大学美術学部建築・環境デザイン学科のいずれかを第一志望とする方は、苦手科目が生じないよう、実技と学科をバランスよく習得する必要があります。

両校の一般選抜の実技は鉛筆による空間描写で、内容は概ね似ています。デザイン分野で言うところの「構成デッサン」の一種なのですが、建築分野独特の抽象的構成感覚と空間描写方法を習得する必要があります。描写技能には、各部寸法や透視図法上の正確さが求められる一方、高度なデッサンカは不要です。気負わずに実技を始めましょう。

高校2年生・1年生は【私立美大基礎コース】を受講してください。このコースは4月から翌年3月までの通年授業ですが、一年中いつでも受講を開始することができます。各季の講習会は含まれていませんので、個々にお申し込みください。注1)

高校3年生や既卒者は【私立美大受験コース】を受講してください。初心者には基礎技能から指導をおこないますので、未経験者であってもこのコースを選択してください。このコースは、4月から12月までの授業ですが、この期間中であればいつでも受講開始できます。各季の講習会は含まれていませんので、個々にお申し込みください。注2)

上記のコースでは一般選抜の合格を目標とした授業をおこないます。武蔵野美大の総合型選抜・多摩美大の学校推薦型選抜については専門知識と特殊技能が必要となりますので、春季講習会・初夏特別講座・夏季講習会・秋季入試直前講座を開講し、個別に指導します。通年のコースとは授業内容が異なりますので、個々にお申し込みください注3)。授業内容やスケジュールなどの詳細は、当科ホームページにてお知らせします。

注1.2. 3)学内生には講習会費・受講料の割引があります

横浜国立大学 建築学科

横浜国立大学都市科学部建築学科の総合型選抜には、「造形I」「造形II」という実技試験があります。造形Iは空間図形に関する問題で、さほど難しくなく、独習も可能です。造形IIは、特定の建築設計思想に即した立体作品を制作する難易度の高い考査で、制作時間が短く、知識と要領が身につくまでトレーニングを継続する必要があります。春季講習会・初夏特別講座・夏季講習会・秋季入試直前講座を開講しますので、できれば春から実技を開始してください。一般選抜の受験予定がある方は、まず学科試験対策を優先し、実技対策は初夏からでも構いません。

年間スケジュール

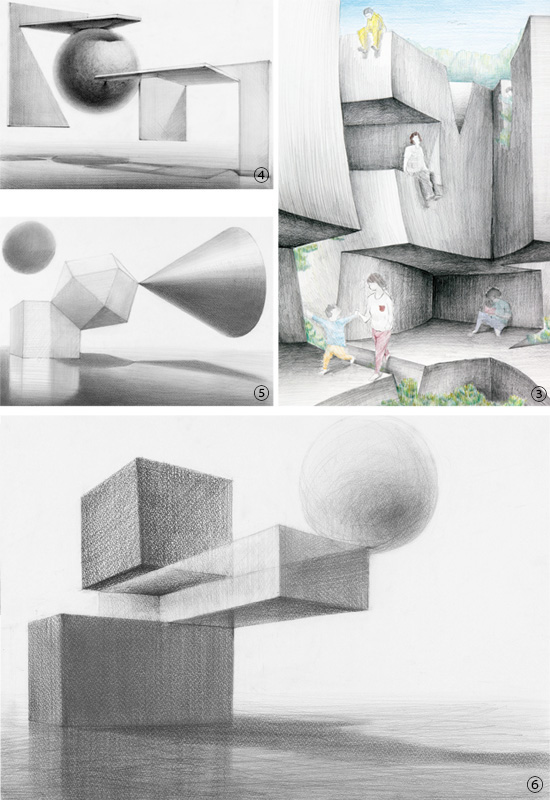

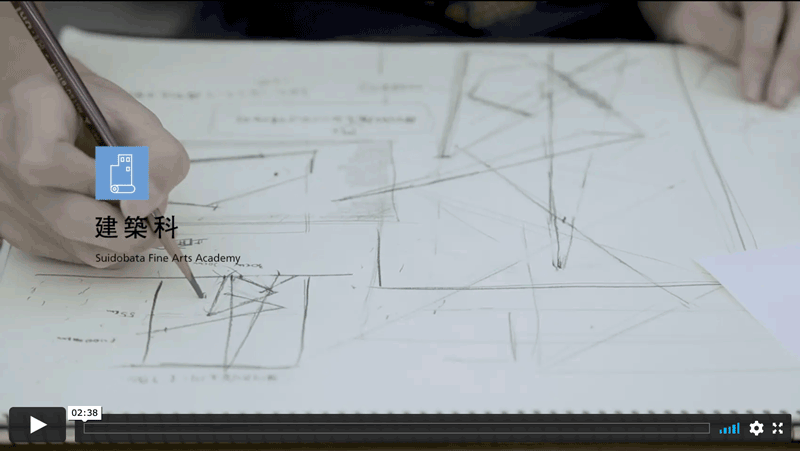

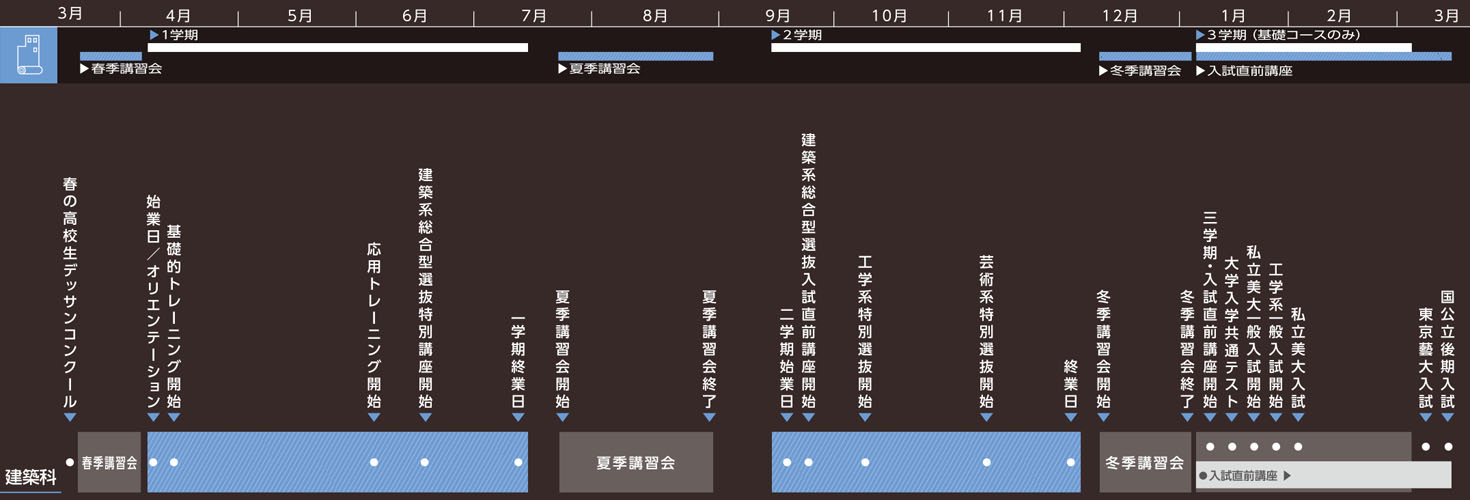

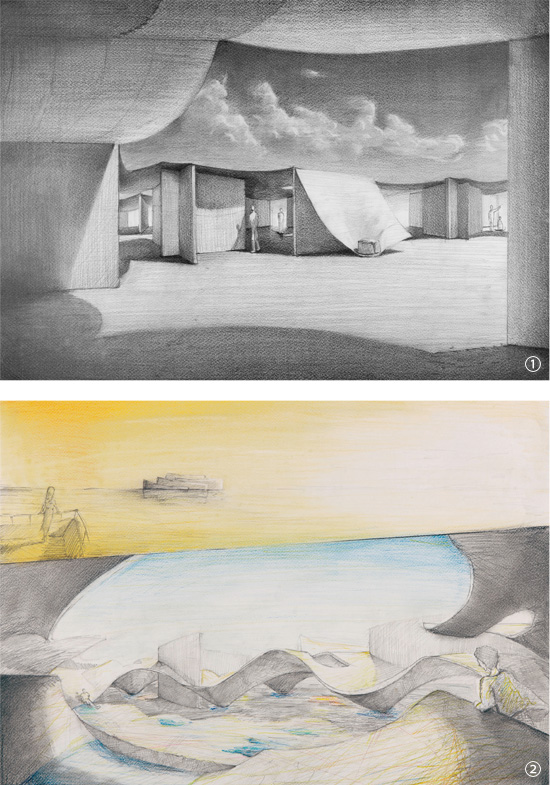

学生作品

入試再現作品

①②③ 東京藝術大学「総合表現」

④⑤⑥ 東京藝術大学「空間構成」