広がる世界に踏み出す準備を。

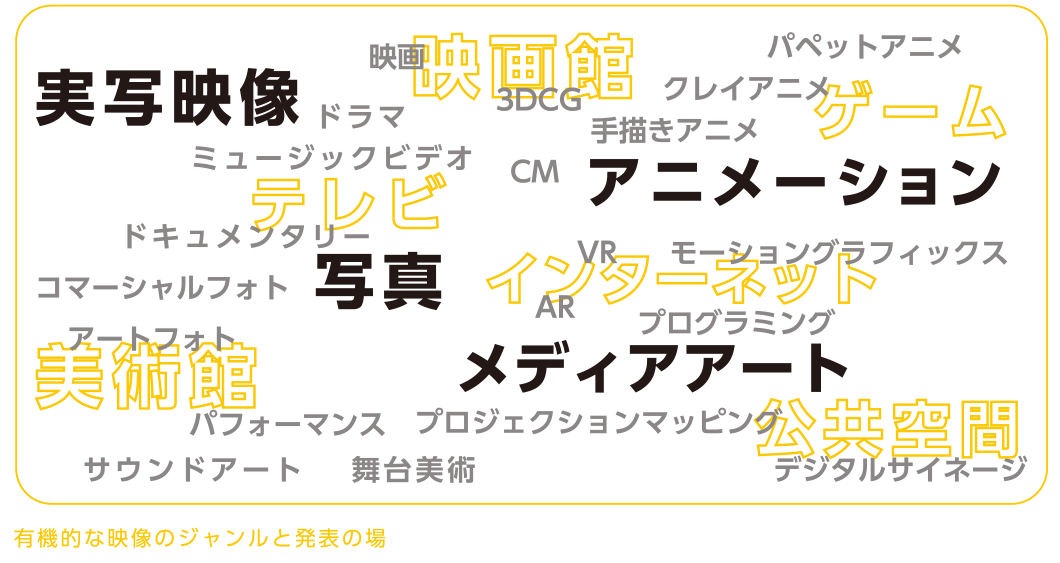

写真、映画、アニメーション、メディアアートといった映像表現は、映画館、テレビ、インターネット、ゲーム、美術館、公共空間といった多様な空間やメディアへその発表の場を広げています。

その中で活躍する人材を輩出するために、大学はそれぞれの特色を打ち出し、様々な入試形態でその資質を見ています。

すいどーばたの映像科では、表現することの楽しさをベースに、多様化する入試に対応することを通じて、映像に携わる表現者としての基礎を身につけるための学びを行ないます。

どばた映像科の授業内容

すいどーばた美術学院映像科では大学で映像を学ぶことを踏まえ、その前段階の基礎教育として「作ること」「思考すること」「観ること」を3つの柱として授業を行います。入試対策を行いながら、その過程で身に付ける発想法、思考法、表現方法を、将来的に映像で実現したいことに結びつけていく。そのために様々な問いや形式に向き合い、これまでの表現を知り、オリジナルな形へと昇華させていくことを目指します。

一般選抜対策

金・土・日コース、通信教育コース、各講習会で行います。金・土・日コースでは実技制作の他に、基礎知識や経験養成として作品研究や映像実習といった授業をカリキュラムに組み込んでいます。

イメージ表現

武蔵野美術大学映像学科の感覚テストなどの実技課題に対応した課題です。絵と文章を用いて、課題文から想起した映像イメージや企画を表現していきます。与えられたテーマを掘り下げ、自身の体感や経験と結びつけながら、映像作品としてのビジョンを固めていきます。

小論文

武蔵野美術大学映像学科、日本大学芸術学部、東京造形大学などで出題される小論文では、モチーフの観察や文章の読解を経て、テーマに従い600~800字での論文を書きます。出題された課題を普段の生活にフィードバックしながら観察力を高め、明解な文章を書くことを目指します。

デッサン

表現の基礎となる観察力を培うために、年数回カリキュラムに組み込んでいます。人物や静物をモチーフとして、鉛筆での表現に慣れていきます。武蔵野美術大学映像学科、東京造形大学の入試ではデッサンを選択することができます。デッサン受験志望者には別途課題が出題されます。

作品研究

映画、アニメーション、現代美術・・・。世界は未だ見ぬ映像作品で溢れています。毎回のテーマに沿ってセレクトされた映像作品を鑑賞します。様々な映像制作の技法や作り手の個性に触れ`知識を深めつつ刺激を受けて感性を高めます。

映像実習・写真実習

写真作品、ショートムービー、アニメーションなどの映像作品を制作し、基礎的な映像制作の過程を経験します。ここで作った作品や培った経験を普段の制作にフィードバックできます。また、各大学の総合型入試の対策としても活かすことができます。

総合型選抜対策

春季から冬季にかけての各講習会、講座の中で対策を行います。ポートフォリオ(動画、写頁作品など)、ディスカッション、プレゼンテーション、小論文、面接など、志望する大学の入試に対応した対策を行います。一般選抜対策と並行することで表現の幅が広がリます。

ポートフォリオ制作

ポートフォリオに掲載するための作品制作に向けて講師と対話を繰り返し、作品として必要な完成度に至るまでアドバイスをしていきます。コンセプトなどのテキストの添削、レイアウトの指導などを行います。

プレゼン・ディスカッション対策

課題に対する構想のアイデアや企画の指導、プレゼンテーションと複数人でのディスカッションやグループワークについて、実践を繰り返しながら豊富な経験に基づいたアドバイスをしていきます。

面接対策

提出する資料や作品を元に面接の練習を行います。志望理由は的確か、一貫した受け答えができているか、独自性が感じられるか、などについてアドバイスします。

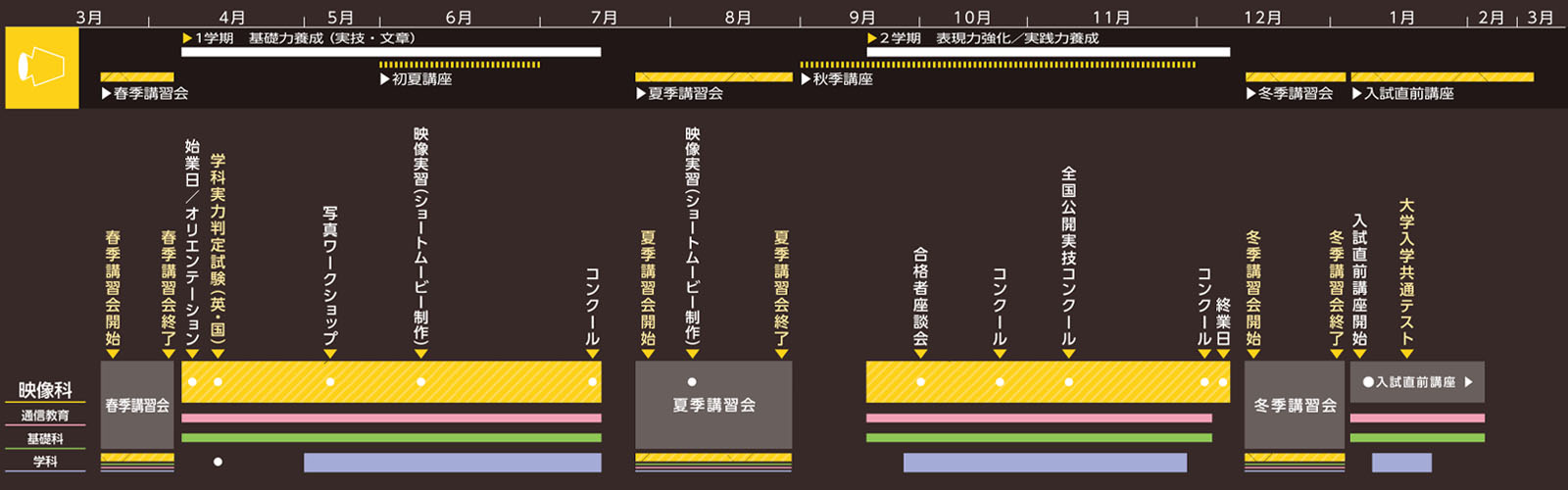

年間スケジュール

学生作品

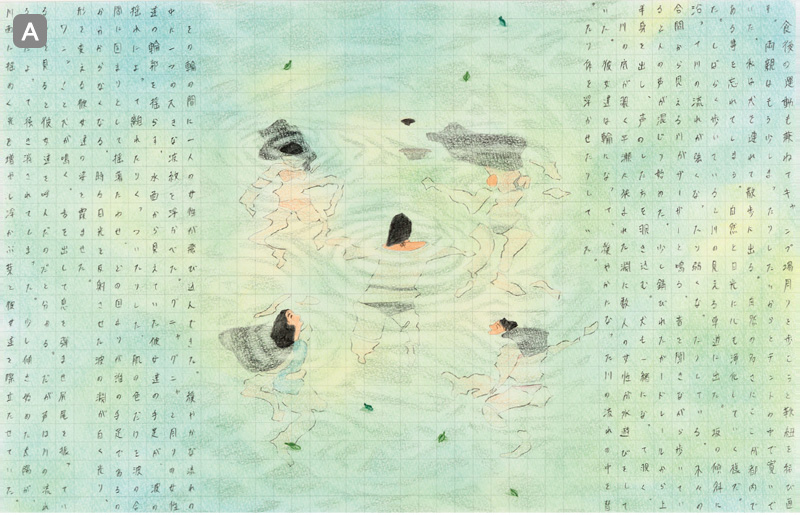

感覚テスト|作品解説

課題

下記の言葉から想起する異なる時間や空間を結ぶイメージを解答欄に絵と文章で表現しなさい。

「水」

(2024 年度武蔵野美術大学映像学科入試再現作品)

感覚テストのポイント

感覚テストは絵と言葉の組み合わせによって映像的なイメージを表現する課題です。ある眼差し(カメラ)によって映像における時間と空間を表現します。

壮大な物語を想定する必要はなく、10 分間ほどのワンシーンを切り取り、そのイメージを具体的な形で伝えることが大事です。そのためにまずは、いつ/どこで/だれが/ なにが/ なぜ/ 起きているのかといった設定を明確にします。

次に、その場に流れる音、風、匂いや温度などの体感を想像し、適切なアングルの絵と言葉で世界観を映像的に描き出していくことがポイントです。

解説

A:夏に家族で訪れた都内のキャンプ場。周辺の渓流沿いの道を犬を連れて散歩するというシチュエーションです。そこで私は輪になって川遊びをする数人の女性たちを発見します。そのうち一人の女性が輪の中央に飛び込み、その勢いでできた波紋が周囲に波となって広がり、女性たちの輪郭を揺らします。犬の鳴き声も届かない川音の中で、陽の光が水面に反射し白く輝いています。この作品の優れた点は、川の中の女性たち、川の水流、太陽の傾き、それぞれの持つ動きの質を的確に表現できていることです。動的なその表現は極めて映像的であり、絵と文の調和の中で昇華することができています。

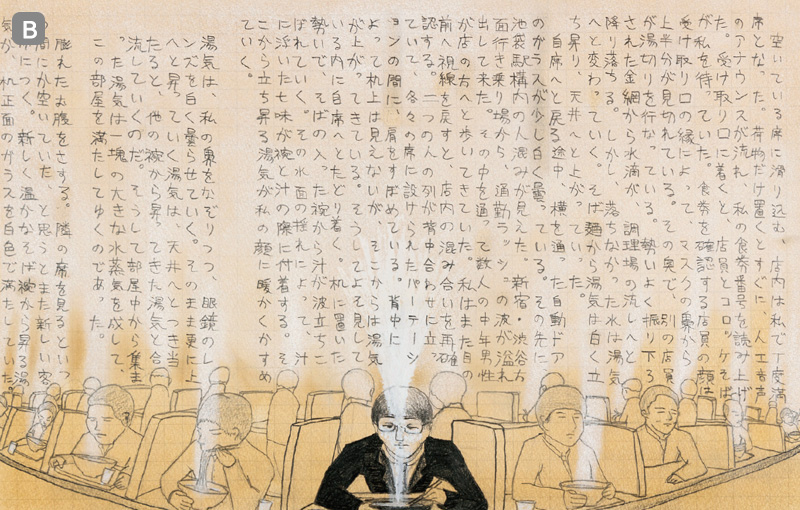

B:池袋駅構内の立ち食い蕎麦屋。湯切りの水滴、蕎麦から立ち上る湯気、店内の曇るガラス、椀の中で波打つだし汁。文章ではこれでもかと言わんばかりに「水」に関する描写を畳み掛け、店内に充満する湿度を多分に含んだ空気が表現されています。一方で、絵では機械的に並んだ人物の無表情な様子がなにやらディストピアSF映画のような雰囲気をまとっています。これはおそらく作者が立ち食い蕎麦屋に感じている印象なのだと思います。文での濃密な描写と絵での規則的な配置がギャップとなり、独自のユーモアを持つ作品として結実しています。

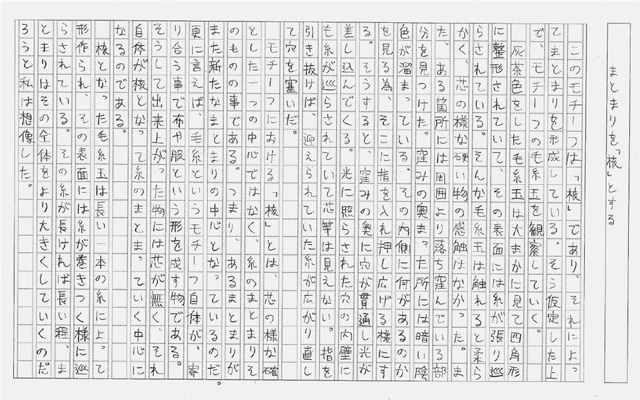

小論文 観察からテーマを導き出して、自由に論じなさい。

(モチーフ:毛糸玉・600字・2024年度武蔵野美術大学映像学科合格作品)

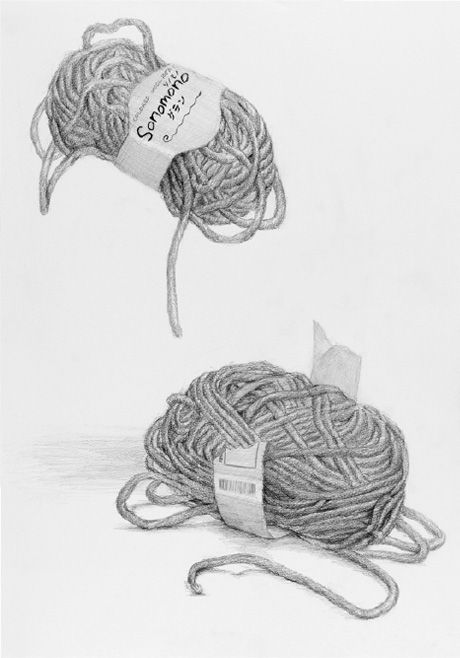

デッサン 配布したモチーフを描きなさい。

(モチーフ:毛糸玉・2024年度武蔵野美術大学映像学科合格作品)

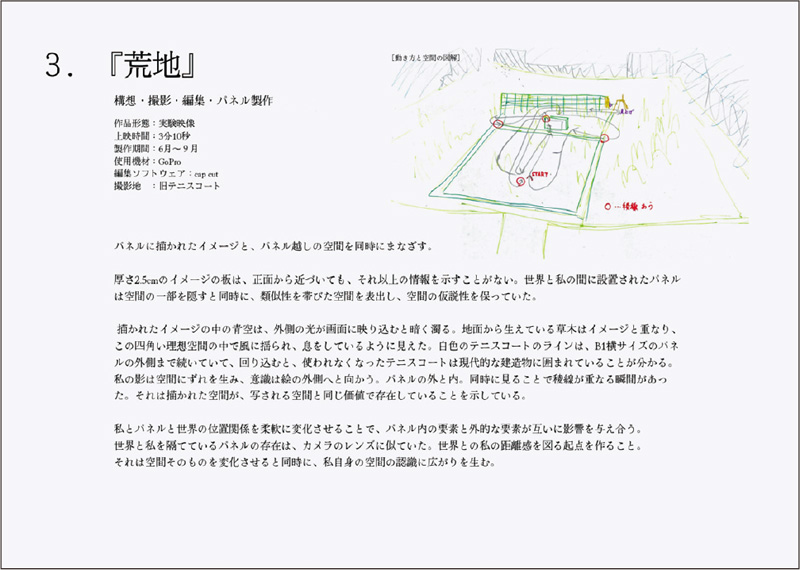

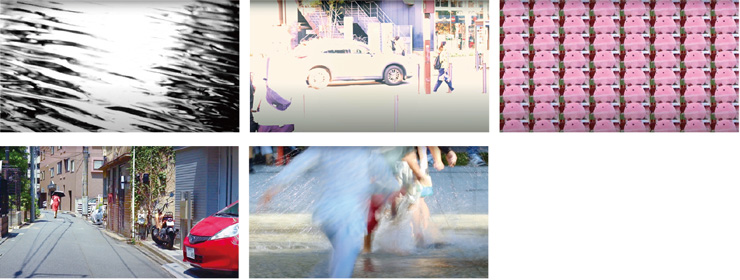

ポートフォリオ 動画作品や写真作品を制作し、ポートフォリオにまとめる。(2024年度武蔵野美術大学総合型選抜合格作品)

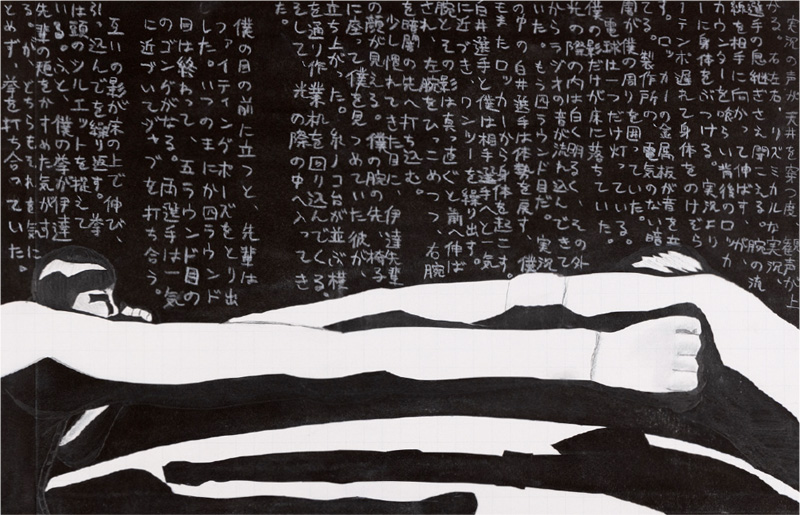

感覚テスト 配布したテキストから任意の一文を選び、そこから想起した場所や出来事のイメージを絵と文章で表現しなさい。

感覚テスト 「影が来る」という言葉から想起した場所や出来事のイメージを絵と文章で表現しなさい。

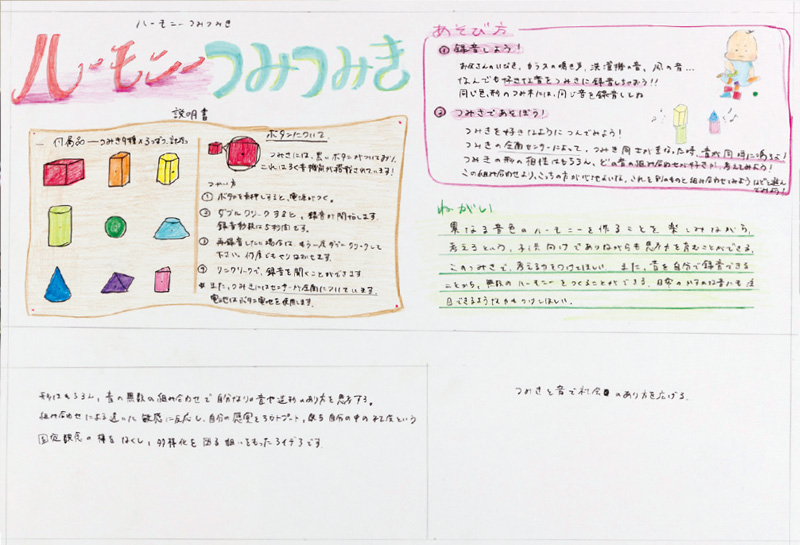

発想力 「多様性社会と音」という言葉から、条件に従って、作品や提案のアイデアを考え、紙面上に絵や文章を用いて描きなさい。(2024年度東京造形大学合格作品)

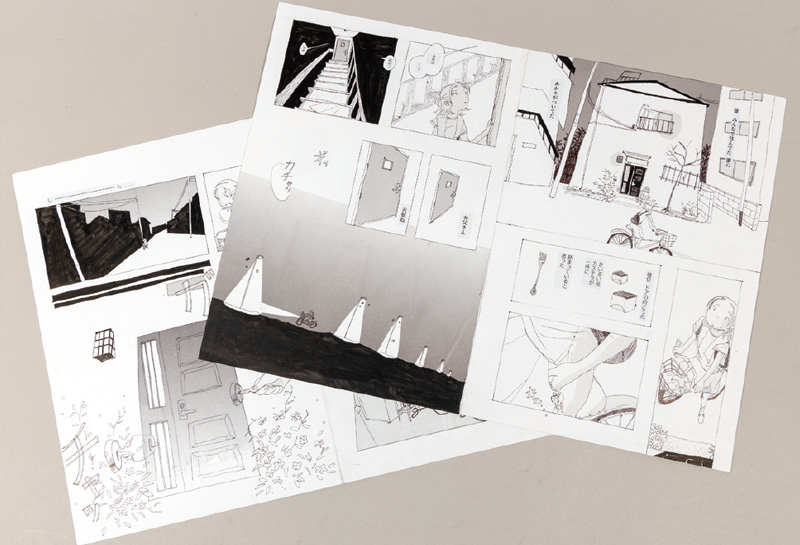

ショート漫画実習 「光と影の時間」という言葉から想起した、場所、会話、映像的な出来事のイメージなどを6ページの漫画で表現しなさい。

映像実習 くじ引きで完成した短文をテーマにショートムービーを構想し、グループで撮影、編集しなさい。